La raccolta della cartografia dedicata al patrimonio archeologico dell'isola di Capri evidenzia

i principali contributi, al più recente al più antico, prodotti dal XV secolo fino agli anni Trenta del XX secolo.

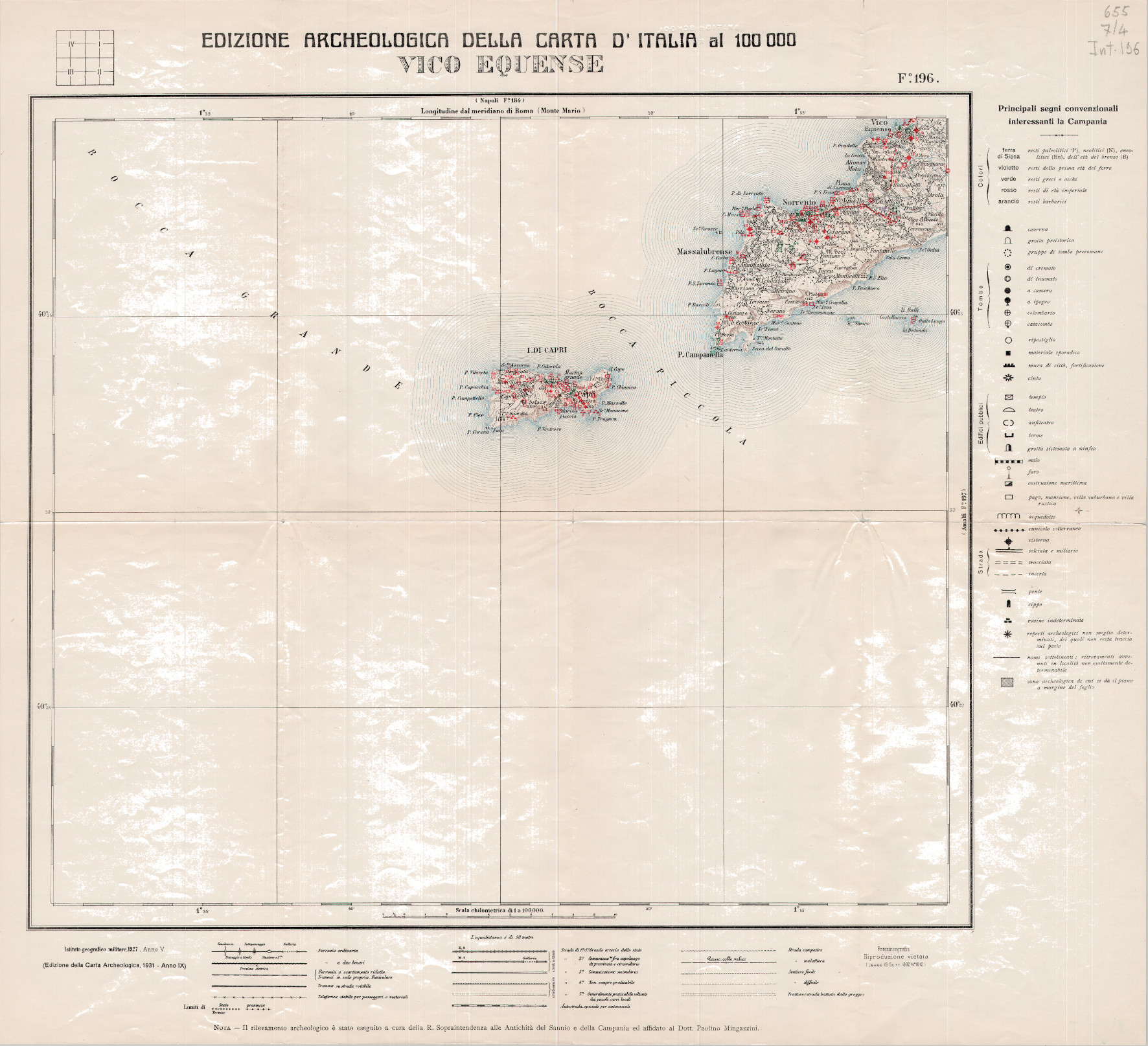

Anni '30 del Novecento

Paolino Mingazzini (1931) pubblica un foglio dell'Edizione archeologica della carta d’Italia (1:100.000), sintetico e compilativo (49 schede per altrettanti punti di interesse archeologico) ma poco chiaro per uso pratico, visto il grande denominatore di scala impiegato.

Immanuel Friedlaender (1938) elabora una carta (1:12.000) più dettagliata, con oltre 100 punti di interesse archeologico,

identificandoli mediante numeri ed estendendo la segnalazione ai “ruderi” di tutte le età (1-9: antichità preistoriche;

11-72: antichità grecoromane; 73-100: opere medioevali e successive), sulla base di un modernissimo approccio anticlassicistico,

inserendo anche segnalazioni naturalistiche.

Inizi del XX secolo

La carta Richter & Co. (1901), anche se non si tratta di una carta archeologica, è un ottimo strumento di consultazione e di orientamento

topografico in generale, vista la scala di rappresentazione (1:10.000), che consente un'individuazione puntuale del costruito e delle strade, con l'abbondanza dei microtoponimi.

Julius Beloch (fine XIX sec.) pubblica una carta dove registra soltanto

i resti più importanti dell'isola, ovvero le duodecim villae tiberiane di tacitiana memoria, riducendo l'ambito archeologico.

XIX secolo

Rosario Mangoni, nel primo Ottocento, pubblica un’opera corredata da una carta topografica dell'isola,

che in realtà riproduce quasi esattamente il Foglio 14 della Carta topografica ed idrografica dei contorni di Napoli

levata per ordine di S. M. Ferdinando I, Re del Regno delle Due Sicilie, dagli uffiziali dello Stato Maggiore e

dagl'ingegneri topografi negli anni 1817, 1818, 1819, disegnata ed incisa all'acquaforte nel Reale Officio Topografico

di Napoli (scala dettagliata 1:10.000 e 1:5.000). Questa carta straordinaria, composta da 15 fogli e continuamente

aggiornata fino al 1860, è considerata una delle migliori realizzazioni europee in campo cartografico, che si distingue per la bellezza della resa grafica e soprattutto per il dettaglio.

Tra le imprese cartografiche del Reale Officio Topografico di Napoli, vanno segnalati anche l'Atlante marittimo delle due

Sicilie (1792), in 23 fogli più il frontespizio e l'indice, la Carta del littorale di Napoli (1793) e l'Atlante geografico

del Regno di Napoli, in 31 fogli, terminato nel 1812 ( scale 1:90.000 e 1:115.000), affidati a Antonio Rizzi Zannoni,

che produce mappe topografiche avanzate ma non archeologiche.

XVII-XVIII secolo

Vincenzo Coronelli pubblica sul finire del XVII l'Isolario dell'Atlante Veneto, la monumentale raccolta di carte e

vedute di isole, dove è rappresentata anche Capri mediante una veduta da nord, corredata da una descrizione sintetica.

Le pergamene aragonesi (XV-XVI sec.) stupiscono per precisione e toponomastica, influenzando la successiva

produzione cartografica.

Documenti rilevanti sono i disegni non cartografici come lo schizzo di Jean-Jacques Bouchard (1632) e quello

di Fabio Giordano (XVI sec.) evidenziano il ruolo delle "anticaglie" e delle rovine imperiali nell'identificazione

storica di Capri.

In conclusione, la cartografia ha riflettuto i mutamenti di interessi scientifici e culturali, dall'archeologia

classica a un approccio più sistematico e naturalistico.

Per approfondimenti sull’argomento si veda il contributo di Cecilia Giorgi e Giovanni Caratelli,

Verso una nuova carta archeologica per l’isola di Capri. Il contributo del CNR al progetto Masgaba

, in R. Bosso, L. Di Franco, G. Di Martino, S. Foresta, R. Perrella (a cura di),

Archeologie borboniche. La ricerca sull'antico a Capri e nelle province di Napoli e Terra di Lavoro.

Convegno Internazionale di Studi (Capri-Anacapri, 11-12 ottobre 2019), Roma 2020, pp. 21-41

Gallery